作者簡(jiǎn)介:董占軍,男��,漢族�,內(nèi)蒙古赤峰人���,藝術(shù)學(xué)博士,中國(guó)工藝美術(shù)學(xué)會(huì)常務(wù)理事�,山東工藝美術(shù)學(xué)院副院長(zhǎng)、教授���,河北大學(xué)藝術(shù)學(xué)院博士生導(dǎo)師���,教育部高校藝術(shù)學(xué)理論類教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員,國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家�,山東省人民政府有突出貢獻(xiàn)中青年專家���,英國(guó)皇家藝術(shù)學(xué)院高級(jí)訪問學(xué)者,國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金藝術(shù)學(xué)重大項(xiàng)目“新時(shí)代中國(guó)工藝美術(shù)發(fā)展策略研究”(20ZD08)首席專家���。

近年來�����,歐美發(fā)達(dá)國(guó)家意識(shí)到虛擬經(jīng)濟(jì)過度膨脹對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)所造成的危害���,以及面對(duì)的全球新科技競(jìng)爭(zhēng)、爭(zhēng)奪國(guó)際產(chǎn)業(yè)話語權(quán)等問題�����,紛紛制定了諸多相關(guān)的應(yīng)對(duì)策略�����。如2009年12月美國(guó)出臺(tái)《重振美國(guó)制造業(yè)框架》�����,2013年德國(guó)提出“工業(yè)革命4.0”戰(zhàn)略���,其目的在于利用互聯(lián)網(wǎng)與制造業(yè)的智能化結(jié)合���,激發(fā)制造業(yè)活力�����,重振實(shí)體經(jīng)濟(jì)����。中國(guó)政府和工業(yè)�����、制造業(yè)�、經(jīng)濟(jì)界���、教育界也積極行動(dòng)�����,旨在努力建設(shè)制造業(yè)強(qiáng)國(guó)����。2014年在國(guó)際工程科技大會(huì)上,習(xí)近平總書記指出�,“未來幾十年,新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革將同人類社會(huì)發(fā)展形成歷史性交匯���,工程科技進(jìn)步和創(chuàng)新將成為推動(dòng)人類社會(huì)發(fā)展的重要引擎”����。2015年3月5日��,李克強(qiáng)總理在“兩會(huì)”政府工作報(bào)告中指出實(shí)施“中國(guó)制造2025”強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略���,堅(jiān)持“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)��、質(zhì)量為先�����、綠色發(fā)展�、結(jié)構(gòu)優(yōu)化��、人才為本”為基本方針����,旨在將中國(guó)從制造業(yè)大國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)橹圃鞓I(yè)強(qiáng)國(guó)��。

我國(guó)教育界為積極應(yīng)對(duì)全球科技革命���,服務(wù)“中國(guó)制造2025”國(guó)家戰(zhàn)略,推動(dòng)中國(guó)工程教育強(qiáng)國(guó)的理念��,教育部于2017年先后推出“復(fù)旦共識(shí)”�����,“天大行動(dòng)”��,“北京指南”����,被稱為“新工科”建設(shè)的“三部曲”,并發(fā)布了《關(guān)于開展新工科研究與實(shí)踐的通知》(教高司函〔2017〕6號(hào))等文件����??梢哉f,“新工科”命題的提出是“教育應(yīng)答”“時(shí)代應(yīng)答”“主動(dòng)應(yīng)答”“中國(guó)應(yīng)答”(中國(guó)方案)�����。”[1]無論是國(guó)際科技及產(chǎn)業(yè)變革局勢(shì),還是國(guó)內(nèi)“新工科”建設(shè)宏觀需求,都對(duì)我國(guó)工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)科發(fā)展����、學(xué)術(shù)理論探索、理論體系構(gòu)建提出了新的挑戰(zhàn)與要求

工業(yè)生產(chǎn)方式發(fā)展階段

工業(yè)4.0涉及的領(lǐng)域

一��、當(dāng)前工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)科發(fā)展完善與“新工科”發(fā)展息息相關(guān)����。

“新工科”與傳統(tǒng)工科相比�����,更強(qiáng)調(diào)學(xué)科的實(shí)用性����、交叉性與綜合性,具備以產(chǎn)業(yè)需求為導(dǎo)向的前瞻性���、以學(xué)科交叉為主體的融合性�����、以實(shí)踐創(chuàng)新為前提的全面性的三個(gè)主要特征��。尤其面對(duì)國(guó)家戰(zhàn)略及新一輪產(chǎn)業(yè)革命的引導(dǎo)���,新工科要起到一定的支撐作用���,必然要在新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)��、新業(yè)態(tài)和新模式為特征的新經(jīng)濟(jì)下�����,進(jìn)行學(xué)科的交叉融合�����。新工科與新興產(chǎn)業(yè)之間的關(guān)系不是斷裂式的����,而是對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)的延續(xù),典型代表例如車輛工程�、機(jī)械�����、電器等專業(yè)是工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ),但是新興產(chǎn)業(yè)的專業(yè)中���,將會(huì)以互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)智能為核心��,包括大數(shù)據(jù)���、云計(jì)算、人工智能�、虛擬現(xiàn)實(shí)等相關(guān)工科專業(yè)。在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代��,對(duì)于專業(yè)和行業(yè)來說���,是在原有基礎(chǔ)上提出了“復(fù)合”的要求����,目的是要把原來的工業(yè)變得更加智能�����,新科技����、新智能的融入���,將會(huì)為傳統(tǒng)工科注入新的活力。

工業(yè)設(shè)計(jì)起源于18世紀(jì)的英國(guó)�����,隨著英國(guó)工業(yè)革命的出現(xiàn)而興起�,后經(jīng)歷了200多年的歷史,其間高等院校開始陸續(xù)設(shè)立了“工業(yè)設(shè)計(jì)”這門學(xué)科����。但中國(guó)真正確立“工業(yè)設(shè)計(jì)”專業(yè)是在20世紀(jì)80年代。改革開放以來����,國(guó)民經(jīng)濟(jì)處于快速恢復(fù)和發(fā)展期,國(guó)內(nèi)社會(huì)工業(yè)造型領(lǐng)域迫切需要相關(guān)的人才����,“工業(yè)設(shè)計(jì)”專業(yè)的設(shè)置隨之不斷進(jìn)行調(diào)整。1979年的“工業(yè)美術(shù)設(shè)計(jì)”是工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè)的前身����;1987年“工業(yè)造型設(shè)計(jì)”可以說是工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè)的雛形�。當(dāng)時(shí)�����,工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè)的設(shè)立有兩種形式���,一種是從理工類大學(xué)的機(jī)械設(shè)計(jì)專業(yè)或建筑設(shè)計(jì)專業(yè)中發(fā)展而來,另一種是以藝術(shù)類大學(xué)的工藝美術(shù)或裝飾藝術(shù)專業(yè)為基礎(chǔ)發(fā)展而來[2]��;1993年的專業(yè)目錄�����,將“工業(yè)造型設(shè)計(jì)(工科試06)和工業(yè)造型設(shè)計(jì)(社科1218)合并[3]�����,更名為“工業(yè)設(shè)計(jì)”專業(yè)�,同時(shí)將工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè)從藝術(shù)類調(diào)整至機(jī)械類專業(yè)目錄下[4],“工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè)”由此被正式確立下來�。無論從工業(yè)設(shè)計(jì)的發(fā)展歷程還是從學(xué)科專業(yè)的定位來看,工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè)本身就是一個(gè)交叉型���、綜合型的邊緣學(xué)科��,它的發(fā)展始終伴隨著技術(shù)和藝術(shù)�����、科技和人文等多學(xué)科的相互融合���,是與企業(yè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)���、生產(chǎn)制造緊密聯(lián)系的交叉學(xué)科,是與人民生活緊密相關(guān)的專業(yè)����。毋庸置疑,工業(yè)設(shè)計(jì)高速發(fā)展的媒介和助推者是現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)����,因?yàn)榻^大多數(shù)的工業(yè)設(shè)計(jì)成果是通過技術(shù)來實(shí)現(xiàn)的,科技與人文����、精神與物質(zhì)的交叉融合,使設(shè)計(jì)創(chuàng)新不斷地引領(lǐng)生活�,同時(shí)也向科學(xué)技術(shù)提出新的挑戰(zhàn);科學(xué)使設(shè)計(jì)更加條理化,而通過設(shè)計(jì)體現(xiàn)出的科學(xué)則越來越人性化[5]����,兩者之間是一種互補(bǔ)關(guān)系。正因如此��,工業(yè)設(shè)計(jì)本身承載了更多的科技含量和時(shí)代內(nèi)涵�。

“新工科”所強(qiáng)調(diào)的學(xué)科的實(shí)用性��、交叉性與綜合性��,在工業(yè)設(shè)計(jì)中得以充分體現(xiàn)����。目前全球的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)都進(jìn)入了一個(gè)新的轉(zhuǎn)型升級(jí)期,各國(guó)都在積極調(diào)整與之相適應(yīng)的創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略����,工業(yè)設(shè)計(jì)一方面通過不斷整合新技術(shù)、新材料��、新工藝生產(chǎn)新的智能制造的產(chǎn)品��;另一方面憑借信息技術(shù)革命�,向著智能化、個(gè)性化��、網(wǎng)絡(luò)化、綠色低碳化��、共享共創(chuàng)化的未來創(chuàng)新設(shè)計(jì)不斷發(fā)展�����,使設(shè)計(jì)創(chuàng)新成為推動(dòng)新一輪產(chǎn)業(yè)革命的重要引擎��。這些變化符合當(dāng)下新工科發(fā)展的建設(shè)發(fā)展趨勢(shì)��。

二�����、交叉學(xué)科門類設(shè)置為工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)科發(fā)展完善提供了新的機(jī)遇��。

學(xué)科門類是對(duì)具有一定關(guān)聯(lián)學(xué)科的歸類�,是授予學(xué)位的學(xué)科類別[6],其設(shè)置需符合學(xué)科發(fā)展和國(guó)家人才培養(yǎng)的需要�,并兼顧教育統(tǒng)計(jì)分類的慣例[7]。自20世紀(jì)80年代以來���,我國(guó)高等教育學(xué)科目錄經(jīng)歷四次大的分類調(diào)整���?���?傮w看來���,以“增量”為主�����,“存量”調(diào)整為輔�。1981年時(shí)只開設(shè)了十個(gè)學(xué)科門類���,分別是哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)����、法學(xué)、教育學(xué)�、文學(xué)、歷史學(xué)�、理學(xué)、工學(xué)����、農(nóng)學(xué)����、醫(yī)學(xué)���。隨著社會(huì)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求�,又相繼開設(shè)了軍事學(xué)(1983年)��、管理學(xué)(2005年)�、藝術(shù)學(xué)(2011年)三個(gè)學(xué)科門類。2020年7月29日��,全國(guó)研究生教育會(huì)議上�,決定新增“交叉學(xué)科”作為新的學(xué)科門類,“集成電路科學(xué)與工程”和“國(guó)家安全學(xué)”兩個(gè)一級(jí)學(xué)科�����,學(xué)科門類達(dá)14個(gè)����,一級(jí)學(xué)科113個(gè)。交叉學(xué)科設(shè)置的初衷是兩個(gè)或多個(gè)不同學(xué)科專業(yè)之間的取長(zhǎng)補(bǔ)短�����。交叉學(xué)科作為新的學(xué)科門類的出現(xiàn),有利于推動(dòng)科技的突破創(chuàng)新��,進(jìn)一步健全高等教育學(xué)科專業(yè)體系��,它是社會(huì)經(jīng)濟(jì)與科學(xué)技術(shù)不斷發(fā)展的必然趨勢(shì)���,是學(xué)科知識(shí)高度分化和融合的體現(xiàn)�����。

(一)學(xué)科交叉是新工科發(fā)展特征之一�����,工業(yè)設(shè)計(jì)具有典型交叉學(xué)科屬性。

從學(xué)科發(fā)展的角度����,“交叉學(xué)科”的設(shè)置,是為了實(shí)現(xiàn)重要科學(xué)問題與關(guān)鍵核心技術(shù)的突破����,以學(xué)科間的深度融合來應(yīng)對(duì)科技革命和產(chǎn)業(yè)變革���;從人才培養(yǎng)的角度,是為了建構(gòu)科技創(chuàng)新及交叉領(lǐng)域高層次人才的培養(yǎng)體系��。因此���,學(xué)科交叉必然是新工科發(fā)展的重要特征之一�����。針對(duì)新工科的發(fā)展建設(shè)提出的“五個(gè)新”��,即“工程教育的新理念”�,“學(xué)科專業(yè)的新結(jié)構(gòu)”�,“人才培養(yǎng)的新模式”,“教育教學(xué)的新質(zhì)量”��,“分類發(fā)展的新體系”�。這“五新”實(shí)質(zhì)上是從五個(gè)方面體現(xiàn)了新工科在學(xué)科間交叉融合的內(nèi)涵。作為服務(wù)于國(guó)家重大戰(zhàn)略需求的新工科�,需要不斷提升學(xué)科發(fā)展的廣度和深度,培養(yǎng)創(chuàng)新型��、復(fù)合型���、應(yīng)用型的人才��,支撐國(guó)家重大戰(zhàn)略的可持續(xù)發(fā)展�����。工業(yè)設(shè)計(jì)作為現(xiàn)在學(xué)科目錄的二級(jí)學(xué)科���,面臨人本��、設(shè)計(jì)�����、技術(shù)�����、商業(yè)��、文化等多元因素的整合,具有突出的交叉學(xué)科屬性���,因而現(xiàn)有學(xué)科專業(yè)目錄中是“工學(xué)”“藝術(shù)學(xué)”兩個(gè)門類下選擇授予學(xué)位的�����。目前�,全國(guó)共有321所本科院校設(shè)置工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè)(專業(yè)代碼:080205),授工學(xué)或藝術(shù)學(xué)學(xué)位�����,其中獨(dú)立藝術(shù)院校有10所��;綜合類大學(xué)藝術(shù)學(xué)院(設(shè)計(jì)學(xué)院�����、美術(shù)學(xué)院)有96所����;其他院校有215所;全國(guó)共有90所院校設(shè)有工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè)碩士點(diǎn)�����,其中獨(dú)立藝術(shù)院校有6所��;綜合類大學(xué)藝術(shù)學(xué)院(設(shè)計(jì)學(xué)院���、美術(shù)學(xué)院)有59所�����;其他院校有25所���;全國(guó)共有12所院校設(shè)有工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè)博士點(diǎn)����,其中獨(dú)立藝術(shù)院校有1所���;綜合類大學(xué)藝術(shù)學(xué)院(設(shè)計(jì)學(xué)院�、美術(shù)學(xué)院)有8所��;其他院校有3所�。這說明在新工科背景下,綜合類大學(xué)或其他類院校�,能夠提供不同學(xué)科之間更加良好的混融交叉的成長(zhǎng)環(huán)境,促進(jìn)工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè)與其他專業(yè)的交叉融合發(fā)展�。

全國(guó)工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè)設(shè)置與學(xué)位授予類型(筆者統(tǒng)計(jì)截至2021年11月)

(二)工業(yè)設(shè)計(jì)成為交叉學(xué)科門類下一級(jí)學(xué)科的學(xué)理探索。

20世紀(jì)90年代之后張道一先生發(fā)表《應(yīng)該建立“藝術(shù)學(xué)”》(1995)和《藝術(shù)學(xué)研究之經(jīng)》(2002年)���,倡導(dǎo)建立“工業(yè)藝術(shù)學(xué)”�。在《應(yīng)該建立“藝術(shù)學(xué)”》一文��,從學(xué)科發(fā)展的高度����,引領(lǐng)性地提出了藝術(shù)學(xué)學(xué)科的建設(shè)問題,2002年在《藝術(shù)學(xué)研究之經(jīng)》一文中�,張道一先生從學(xué)科研究層次上將藝術(shù)學(xué)分為:藝術(shù)原理、藝術(shù)史�����、藝術(shù)美學(xué)��、藝術(shù)評(píng)論�����、藝術(shù)分類學(xué)�、比較藝術(shù)學(xué)、藝術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)����、藝術(shù)教育學(xué)、民間藝術(shù)學(xué)、藝術(shù)文獻(xiàn)學(xué)等十個(gè)基本分支學(xué)科�。同時(shí),又前瞻性地提出現(xiàn)代學(xué)術(shù)研究出現(xiàn)了橫向嫁接的發(fā)展趨勢(shì)��,“邊緣學(xué)科”和“交叉學(xué)科”將是學(xué)術(shù)拓展的一個(gè)重要方面�����,并倡導(dǎo)建立包括“工業(yè)藝術(shù)學(xué)”在內(nèi)的十個(gè)交叉型學(xué)科����。他認(rèn)為“工業(yè)藝術(shù)學(xué)”既帶有綜合的性質(zhì),又是一個(gè)新興的學(xué)科[8]����。工業(yè)藝術(shù)學(xué)要研究的是科學(xué)技術(shù)與藝術(shù)的關(guān)系。從產(chǎn)業(yè)的角度看���,工業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有主導(dǎo)地位�,工業(yè)生產(chǎn)的條件與環(huán)境決定了工業(yè)產(chǎn)品在功能上所能達(dá)到的技術(shù)要求�����;從藝術(shù)學(xué)的角度看�,設(shè)計(jì)能使實(shí)用功能與藝術(shù)審美和諧統(tǒng)一,提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力,這是工業(yè)藝術(shù)學(xué)的任務(wù)���。

1994年����,張道一先生曾主編出版《工業(yè)設(shè)計(jì)全書》�����,從工學(xué)����、美學(xué)�����、經(jīng)濟(jì)學(xué)相融合的角度對(duì)工業(yè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)進(jìn)行研究探討�����,頗具遠(yuǎn)見卓識(shí)地探究了不同學(xué)科相互交叉下的工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)科的發(fā)展趨勢(shì)�。可見���,無論從工科還是藝術(shù)學(xué)科角度�����,或從知識(shí)體系亦或理論架構(gòu)的角度���,“工業(yè)設(shè)計(jì)”都早早地被學(xué)界定位于“交叉學(xué)科”領(lǐng)域內(nèi)進(jìn)行研究���,這不僅是知識(shí)體系的交叉整合,更是一種思維方式的交叉整合����。

張道一先生主編《工業(yè)設(shè)計(jì)全書》

(三)“工業(yè)設(shè)計(jì)”應(yīng)該立足于建設(shè)成為交叉學(xué)科門類下的一級(jí)學(xué)科。

美國(guó)科學(xué)史家��、科學(xué)哲學(xué)家馬斯庫(kù)恩(Thomas Samuel Kuhn�����,1922-1996)提出了“學(xué)科范式理論”����,他主張:一個(gè)成熟學(xué)科至少有一個(gè)學(xué)術(shù)范式,實(shí)際上通常在一個(gè)學(xué)科中有若干個(gè)相互競(jìng)爭(zhēng)的范式�����,每個(gè)學(xué)術(shù)范式都有自己確定的理論體系和學(xué)科建制。一級(jí)學(xué)科建立應(yīng)該具備一個(gè)“前提”��、一個(gè)“基礎(chǔ)”����、一個(gè)“支撐”����。一個(gè)“前提”,即應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家重大戰(zhàn)略需求�����;一個(gè)“基礎(chǔ)”���,即學(xué)科已有的知識(shí)體系和結(jié)構(gòu)的儲(chǔ)備情況��,能夠支撐國(guó)家重大戰(zhàn)略的可持續(xù)發(fā)展��;一個(gè)“支撐”�,即可以提供滿足國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需人才的有力支撐�����。[9]

工業(yè)設(shè)計(jì)的發(fā)展一直與國(guó)家重大戰(zhàn)略的發(fā)展密切相關(guān),在大眾創(chuàng)新����、萬眾創(chuàng)業(yè)中,在智能制造中�,在鄉(xiāng)村振興中,在積極應(yīng)對(duì)人口老齡化問題中���,在可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略中���,工業(yè)設(shè)計(jì)都發(fā)揮著積極有效的促進(jìn)作用;在新工科背景下的工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)科�,更加體現(xiàn)了交叉學(xué)科的特點(diǎn),其知識(shí)體系將科學(xué)技術(shù)與藝術(shù)審美更加緊密地聯(lián)系起來�,形成了包容性、綜合性���、交叉性極強(qiáng)的學(xué)科面貌����。中國(guó)作為世界第一工業(yè)制造大國(guó)���,應(yīng)該建立系統(tǒng)的工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)科體系�����,工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè)應(yīng)納入交叉學(xué)科門類��,但需要學(xué)術(shù)界�、教育界、產(chǎn)業(yè)界的共同努力����。根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)顯示,2020年我國(guó)工業(yè)增加值已經(jīng)連續(xù)11年位居世界第一�,占據(jù)了全球制造業(yè)產(chǎn)出的28%�,趕超了曾經(jīng)的世界最大制造國(guó)美國(guó),中國(guó)已經(jīng)成為當(dāng)今世界第一制造業(yè)大國(guó)�。然而,我們也應(yīng)該清楚地意識(shí)到從“制造大國(guó)”到“智造大國(guó)”���,還需要經(jīng)歷一段很長(zhǎng)的過程�。作為新興產(chǎn)業(yè)的工業(yè)設(shè)計(jì)��,是創(chuàng)新鏈的起點(diǎn)��,價(jià)值鏈的源頭,如今工業(yè)設(shè)計(jì)已經(jīng)成為推動(dòng)制造業(yè)變革的核心驅(qū)動(dòng)力�����、提升制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力的重要手段和國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要體現(xiàn)��。[10]

隨著社會(huì)����、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)�����、文化的不斷發(fā)展���,工業(yè)設(shè)計(jì)應(yīng)以產(chǎn)業(yè)需求為導(dǎo)向�,以學(xué)科交叉為主體�,以實(shí)踐創(chuàng)新為前提,與當(dāng)下的社會(huì)經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)���,比如綠色經(jīng)濟(jì)�、大數(shù)據(jù)��、5G、VR�����、物聯(lián)網(wǎng)等相融合�,在學(xué)術(shù)界、教育界�����、產(chǎn)業(yè)界的共同努力下構(gòu)建系統(tǒng)合理的具有中國(guó)特色的工業(yè)設(shè)計(jì)理論體系���。工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)科肩負(fù)著向“交叉學(xué)科”門類邁進(jìn)的重任��,中國(guó)工業(yè)設(shè)計(jì)理論體系的構(gòu)建對(duì)于完善工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)科及推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有至關(guān)重要的作用��;有助于加強(qiáng)設(shè)計(jì)教育,構(gòu)建設(shè)計(jì)學(xué)科��,集聚更多設(shè)計(jì)實(shí)踐�、設(shè)計(jì)研究和優(yōu)秀設(shè)計(jì)人才,是中國(guó)設(shè)計(jì)不斷推陳出新��、推動(dòng)“中國(guó)制造”邁向“中國(guó)創(chuàng)造”的強(qiáng)大支撐�。[11]

三�、中國(guó)工業(yè)設(shè)計(jì)理論體系構(gòu)建的幾個(gè)維度

新文科建設(shè)強(qiáng)調(diào)對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)優(yōu)秀文化的執(zhí)著堅(jiān)守和傳承����,注重學(xué)科之間的交叉融合。新工科建設(shè)主要圍繞工程教育改革的新理念�����、新結(jié)構(gòu)���、新模式��、新質(zhì)量�、新體系開展�����。無論是新文科�,還是新工科,均要適應(yīng)新技術(shù)的發(fā)展��、新需求的產(chǎn)生����、新國(guó)情的要求���。在強(qiáng)調(diào)新工科語境下工業(yè)設(shè)計(jì)的學(xué)科建設(shè)與發(fā)展問題的同時(shí),工業(yè)設(shè)計(jì)的理論體系探索與完善也是工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)科建設(shè)的重要內(nèi)容�,是工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)術(shù)體系的重要組成部分。

(一)歷史學(xué)維度:系統(tǒng)梳理中國(guó)工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展的歷史�。

工業(yè)設(shè)計(jì)史研究是中國(guó)史學(xué)和學(xué)科專業(yè)史的重要組成部分,可以借鑒經(jīng)典的史學(xué)研究方法���,對(duì)中國(guó)工業(yè)設(shè)計(jì)歷史進(jìn)行系統(tǒng)研究�����。目前����,研究20世紀(jì)中國(guó)工業(yè)設(shè)計(jì)的著作較多��,如《中國(guó)工業(yè)史》(劉國(guó)良���,2003)、《中國(guó)現(xiàn)代設(shè)計(jì)的誕生》(郭恩慈等�,2008)、China’s Design Revolution(《中國(guó)設(shè)計(jì)革命》,Lorraine Justice�,2012)《百年上海民族工業(yè)品牌》(左旭初,2013)���、《1949-1979:中國(guó)工業(yè)設(shè)計(jì)珍貴檔案》(沈榆���,2014)、《中國(guó)民族工業(yè)設(shè)計(jì)100年》(毛溪����,2015)《中國(guó)當(dāng)代設(shè)計(jì)全集(20卷)》(王琥等,2015)�、《百年上海設(shè)計(jì)》(黃建平,2017)�����、《中英工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展歷程軌跡比較研究》(李朔����,2020年)等。由上可知�,當(dāng)前研究中國(guó)工業(yè)設(shè)計(jì)史大致分為三類:一為通史類研究,即從縱向歷史的角度��,對(duì)中國(guó)從古至今對(duì)手工業(yè)、工業(yè)發(fā)展歷程的梳理���;二類為斷代史與專題史研究�,即對(duì)中國(guó)工業(yè)設(shè)計(jì)某一階段或某一現(xiàn)象的研究��;三類為跨文化比較或海外研究�����。這些研究范式無疑為我們了解中國(guó)工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展歷史����,提供了重要參考,為這門學(xué)科理論體系的構(gòu)建奠定了基石����。

(二)經(jīng)濟(jì)學(xué)維度:工業(yè)化過程中國(guó)工業(yè)設(shè)計(jì)理論問題。

工業(yè)設(shè)計(jì)的發(fā)展永遠(yuǎn)離不開經(jīng)濟(jì)這個(gè)社會(huì)發(fā)展主題�。自18世紀(jì)70年代工業(yè)革命以來,工業(yè)化一直是世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主題[12]��。工業(yè)革命的發(fā)源地英國(guó)���,曾在撒切爾夫人的積極倡導(dǎo)下����,制定了針對(duì)工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展的長(zhǎng)期戰(zhàn)略�,成為英國(guó)經(jīng)濟(jì)振興的助推器。德國(guó)在包豪斯學(xué)校成立后����,興起了工業(yè)設(shè)計(jì),并為德國(guó)的工業(yè)經(jīng)濟(jì)騰飛插上了翅膀��。日本在戰(zhàn)后也把大力發(fā)展工業(yè)設(shè)計(jì)作為日本經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本國(guó)策和戰(zhàn)略導(dǎo)向��,日本經(jīng)濟(jì)的迅速崛起被國(guó)際經(jīng)濟(jì)界一致認(rèn)為是“日本經(jīng)濟(jì)力=設(shè)計(jì)力”的體現(xiàn)�。

(1)快速工業(yè)化之路的理論問題。中國(guó)用幾十年時(shí)間走完了發(fā)達(dá)國(guó)家二百年走過的工業(yè)化歷程�,現(xiàn)在是全世界唯一擁有聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國(guó)家,正是這個(gè)完整的現(xiàn)代工業(yè)體系���,保證中國(guó)經(jīng)濟(jì)在外界不可控因素的沖擊下仍能夠保持巨大韌性�。[13]同時(shí)���,中國(guó)制造業(yè)的大發(fā)展��,使“中國(guó)制造”的身影遍布世界230多個(gè)國(guó)家和地區(qū)?���,F(xiàn)在的中國(guó)是世界第二大經(jīng)濟(jì)體,是制造業(yè)�����、貨物貿(mào)易第一大國(guó)�,還是商品消費(fèi)、外資流入第二大國(guó)�����,我國(guó)外匯儲(chǔ)備連續(xù)多年位居世界第一���。[14]全世界最完整的現(xiàn)代工業(yè)體系����,快速發(fā)展的工業(yè)化取得的寶貴經(jīng)驗(yàn)為中國(guó)工業(yè)設(shè)計(jì)理論體系的構(gòu)建提供了豐富的且具有說服力的實(shí)踐案例���。

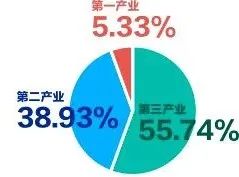

(2)工業(yè)生產(chǎn)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展問題�。2020年���,我國(guó)三大產(chǎn)業(yè)的比重分別是�,第一產(chǎn)業(yè)7.7%,第二產(chǎn)業(yè)37.8%����,第三產(chǎn)業(yè)54.5%。2021年上半年統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示���,第一產(chǎn)業(yè)下降到5.33%,第二產(chǎn)業(yè)38.98%���,第三產(chǎn)業(yè)55.74%��。從這個(gè)數(shù)據(jù)可以看出�,以工業(yè)為主的第二產(chǎn)業(yè)的漲幅最大���。先進(jìn)技術(shù)裝備的生產(chǎn)�����,物質(zhì)基礎(chǔ)的改造�,勞動(dòng)工具的制造�,能源及原材料的提供,各種消費(fèi)品的滿足都要依靠工業(yè)的力量來帶動(dòng)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展��。工業(yè)的現(xiàn)代化程度和發(fā)展規(guī)模,最終決定著整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的面貌��。

(3)“中國(guó)制造—中國(guó)設(shè)計(jì)—中國(guó)創(chuàng)造”問題����。“中國(guó)制造”擁有全世界最完整的現(xiàn)代工業(yè)體系,使其在世界工業(yè)擁有一席之地����。但是,“中國(guó)制造”只能說明生產(chǎn)加工在中國(guó)�����,并不代表核心技術(shù)的版權(quán)在中國(guó)����。“中國(guó)制造”和“中國(guó)創(chuàng)造”是兩個(gè)截然不同的概念���,從“中國(guó)制造”到“中國(guó)創(chuàng)造”是中國(guó)工業(yè)的必由之路���。“中國(guó)創(chuàng)造”是強(qiáng)國(guó)之本�,離不開創(chuàng)新思維和創(chuàng)新能力的培養(yǎng)����,具有中國(guó)特色的工業(yè)設(shè)計(jì)理論體系的建構(gòu)����,應(yīng)從中國(guó)國(guó)情出發(fā),以產(chǎn)業(yè)需求為導(dǎo)向��,以學(xué)科交叉為主體���,以實(shí)踐創(chuàng)新為前提,努力開啟中國(guó)自己的“創(chuàng)造時(shí)代”�。

2020年中國(guó)三大產(chǎn)業(yè)的比重

2021年上半年GDP絕對(duì)額532167億元,中國(guó)三大產(chǎn)業(yè)的比重

(三)現(xiàn)實(shí)維度:工業(yè)設(shè)計(jì)必須面臨的現(xiàn)實(shí)問題����。

工業(yè)設(shè)計(jì)在解決人類面臨的物質(zhì)功能需要的前提下,也面臨一系列的現(xiàn)實(shí)問題��,這些問題不單純是技術(shù)問題����,而且包括社會(huì)性問題。

(1)工業(yè)設(shè)計(jì)的社會(huì)倫理問題����。“人類社會(huì)倫理是前沿科技發(fā)展的構(gòu)架和底線”�����。[15]工業(yè)設(shè)計(jì)的發(fā)展不僅要面對(duì)生態(tài)倫理的挑戰(zhàn)�����,也面臨著社會(huì)倫理的“詰問”���。在工業(yè)革命4.0的實(shí)施中,信息技術(shù)的核心是互聯(lián)��,而其技術(shù)的安全性隨之成為全球性問題�����,信息技術(shù)越普及�、越深化,信息安全問題也就越突出��,將成為工業(yè)4.0時(shí)代需要解決的核心議題�。共享經(jīng)濟(jì)作為新的經(jīng)濟(jì)模式,其本質(zhì)是擁有閑置資源的機(jī)構(gòu)或個(gè)人,將資源使用權(quán)有償讓渡給別人���,讓渡者從中獲取收益回報(bào)��,而接收者則通過閑置資源來創(chuàng)造價(jià)值�,核心要素是“閑置資源”��,而不是為了能被共享而提供新的���、浪費(fèi)的甚至是過剩的資源去租賃或使用�。例如���,“共享單車”類的共享產(chǎn)品已經(jīng)造成了共享經(jīng)濟(jì)下資源的巨大浪費(fèi),這與工業(yè)設(shè)計(jì)一直以來倡導(dǎo)的可持續(xù)發(fā)展理論背道而馳���,工業(yè)設(shè)計(jì)在共享經(jīng)濟(jì)的時(shí)代應(yīng)該肩負(fù)社會(huì)道德的使命感�����。我國(guó)老齡化以遠(yuǎn)超世界平均水平的速度進(jìn)入老齡化社會(huì)�����。在如此嚴(yán)峻的形勢(shì)下��,如何應(yīng)對(duì)人口老齡化的問題�����,也已經(jīng)上升到社會(huì)倫理的高度���,人與人�、人與社會(huì)之間的關(guān)系如何從道德現(xiàn)象上進(jìn)行行為的規(guī)范���,是值得思考和探討的問題�����。

(2)工業(yè)設(shè)計(jì)與綠色經(jīng)濟(jì)問題����。《碳中和:中國(guó)在行動(dòng)》智庫(kù)研究報(bào)告指出“應(yīng)將綠色低碳發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)置于同等重要的地位”���,在綠色經(jīng)濟(jì)具有緊迫而現(xiàn)實(shí)的需求���,正如綠色經(jīng)濟(jì)是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展�����、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的有效途徑����,我國(guó)正在積極推進(jìn)科技興農(nóng)助力鄉(xiāng)村振興��、科技發(fā)展助力海洋生態(tài)建設(shè)等行動(dòng)����,綠色經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

(3)大數(shù)據(jù)�、5G、模擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)(VR)����、萬物互聯(lián)。工業(yè)設(shè)計(jì)的發(fā)展總是與技術(shù)的變革交織在一起��。大數(shù)據(jù)是新一代的信息技術(shù)�,其發(fā)展涉及機(jī)器學(xué)習(xí)��、多學(xué)科融合��。對(duì)于來源分散、數(shù)量巨大且格式多樣的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集�、存儲(chǔ)和關(guān)聯(lián)分析,從而發(fā)現(xiàn)和創(chuàng)造新價(jià)值�,是大數(shù)據(jù)應(yīng)用的價(jià)值體現(xiàn)。模擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)(VR)與5G技術(shù)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手���,使VR技術(shù)在被終端輸出應(yīng)用時(shí)����,其帶給用戶的想象性(imagination)���、沉浸性(immersion)�、交互性(interaction)體驗(yàn)得到更充分的發(fā)揮����。在信息技術(shù)革命的引領(lǐng)下,伴隨著大數(shù)據(jù)���、5G�����、模擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)(VR)等新技術(shù)的出現(xiàn)��,工業(yè)世紀(jì)迎來了萬物互聯(lián)的時(shí)代���,它標(biāo)志著智能化時(shí)代的序幕已經(jīng)拉開����。

廢棄的共享單車造成資源浪費(fèi)與環(huán)境污染

付志偉���、王奇光��、何佩云(山東工藝美術(shù)學(xué)院)

(四)未來維度:工業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變與人工智能發(fā)展�����。

工業(yè)生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變是隨著科技水平的進(jìn)步和社會(huì)發(fā)展的需要而發(fā)生的�����。在經(jīng)歷了工業(yè)1.0的蒸汽機(jī)時(shí)代��,工業(yè)2.0的電氣化時(shí)代�,工業(yè)3.0的信息化時(shí)代之后�,工業(yè)4.0��,是利用信息化技術(shù)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)變革的智能化時(shí)代,工業(yè)4.0已經(jīng)成為可以與其他幾次工業(yè)革命比肩的技術(shù)革新[16]����,也被稱為第四次工業(yè)革命。

(1)工業(yè)4.0的政策與理論問題��。目前�����,對(duì)工業(yè)4.0的認(rèn)識(shí)存在多樣性����,學(xué)術(shù)界和產(chǎn)業(yè)界還未達(dá)成共識(shí),從傳統(tǒng)的理論框架來看�,工業(yè)4.0既沒有被納入到傳統(tǒng)的理論體系中,也沒有新的理論體系能解釋它����。因此,當(dāng)前對(duì)于工業(yè)4.0的認(rèn)識(shí)�����,是注重技術(shù)分析�����,忽視戰(zhàn)略性分析;注重經(jīng)濟(jì)效益����,忽視社會(huì)性分析;注重產(chǎn)業(yè)實(shí)踐�,忽視理論性分析。中國(guó)工業(yè)理論體系的構(gòu)建是一個(gè)動(dòng)態(tài)建構(gòu)的過程�,第四次工業(yè)革命的到來,必然會(huì)對(duì)理論體系的構(gòu)建產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響�。

(2)人工智能與工業(yè)設(shè)計(jì)問題。人工智能是計(jì)算機(jī)學(xué)科的重要分支��,通過了解人類智能的內(nèi)在發(fā)展規(guī)律��,并將其呈現(xiàn)為算法�,最終制造成能夠用與人類智慧相似的智能在特定領(lǐng)域?qū)?shù)據(jù)進(jìn)行回應(yīng)的學(xué)科及產(chǎn)業(yè)。[17]人工智能是一門邊緣學(xué)科�����,屬于自然科學(xué)����、社會(huì)科學(xué)�����、技術(shù)科學(xué)三向交叉學(xué)科。人工智能從1.0時(shí)代的初步智能����,即機(jī)器能替代人的某些工作,到人工智能2.0時(shí)代�����,人工智能特點(diǎn)突出體現(xiàn)在�,自動(dòng)識(shí)別能力和無監(jiān)督學(xué)習(xí);再到人工智能3.0時(shí)代��,以神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為代表的AI技術(shù)逐步發(fā)展��,機(jī)器可以通過人的語言表達(dá)和面部表情來識(shí)別人的情緒的“深度學(xué)習(xí)”��。人工智能已在許多學(xué)科領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用�。工業(yè)設(shè)計(jì)與人工智能的結(jié)合,主要是運(yùn)用人工智能模擬人類的思維信息處理模式與想法所形成的算法�,并根據(jù)工業(yè)設(shè)計(jì)的目標(biāo)及要求、設(shè)計(jì)方向���,結(jié)合設(shè)計(jì)的形式��,模仿人類設(shè)計(jì)創(chuàng)作的過程或創(chuàng)作模式進(jìn)行創(chuàng)新����。引入人工智能可以幫助設(shè)計(jì)師在設(shè)計(jì)過程中更好的分析、處理復(fù)雜的數(shù)據(jù)���,比如“鹿班”所使用的MIT2018全球十大突破性技術(shù)之一的AI設(shè)計(jì)系統(tǒng)�����,能夠在1秒鐘內(nèi)設(shè)計(jì)出8000張海報(bào)����,人工智能的類人類智慧模式與獨(dú)特的智能化創(chuàng)新思維����,對(duì)工業(yè)設(shè)計(jì)在數(shù)智化方向的發(fā)展將會(huì)產(chǎn)生更多積極地影響。

結(jié)語

“新工科”所強(qiáng)調(diào)的學(xué)科的實(shí)用性�����、交叉性與綜合性,與工業(yè)設(shè)計(jì)強(qiáng)調(diào)的跨界融合不謀而合�,且工業(yè)設(shè)計(jì)創(chuàng)新已經(jīng)成為推動(dòng)新一輪產(chǎn)業(yè)革命的重要引擎。在此語境下����,“工業(yè)設(shè)計(jì)”成為交叉學(xué)科門類下的一級(jí)學(xué)科成為可能,抑或說其應(yīng)該成為交叉學(xué)科門類下的一級(jí)學(xué)科�。而與之相應(yīng)的工業(yè)設(shè)計(jì)理論體系構(gòu)建�����,是一個(gè)社會(huì)性(產(chǎn)業(yè)需求導(dǎo)向)�����、系統(tǒng)性(學(xué)術(shù)界�����、產(chǎn)業(yè)界����、教育界密切相關(guān))和多樣性(多學(xué)科交叉)的問題;是一個(gè)長(zhǎng)期的動(dòng)態(tài)建構(gòu)過程����,需要從歷史的維度����、經(jīng)濟(jì)學(xué)的維度�����、現(xiàn)實(shí)的維度以及未來的維度進(jìn)行多方面綜合的思考���;只有如此�,才有可能形成一個(gè)具有中國(guó)特色�����、全面����、系統(tǒng)、合理��、多維度構(gòu)建的理論體系��。

編輯:顧廣凱